信保新规:七条“红线”和六个“灰色地带”

近日,银保监会颁布《关于保险资金投资集合资金信托计划有关事项的通知》(银保监办发〔2019〕144号,以下简称“信保新规”),针对险资投资信托产品制定了更为完善的规则体系。

对比已被取代的《关于保险资金投资集合资金信托计划有关事项的通知》(保监发〔2014〕38号,以下简称“38号文”),本次信保新规在放宽信托公司选择标准的同时,大幅提高了项目投资的合规性要求。

细观本次信保新规,我们罗列出了七条监管红线,这将是今后信保合作中的监管重点和审查核心。同时,我们也发现了信保新规中留存的六个灰色地带,这些灰色地带是规范不明?还是监管漏洞?抑或是今后的业务空间?信保新规下,信保合作怎么做?先看看这七条红线和六个灰色地带。

一

信保合作的7条“红线”

01

禁止通道业务

“通道问题”一直是困扰信保合作的问题。

一方面,早在2012年,原保监会《关于保险资金投资有关金融产品的通知》(保监发〔2012〕91号)即要求险资投资的集合信托产品应当由受托人自主管理,并承担产品设计、项目筛选、投资决策及后续管理等实质性责任。

另一方面,在实务中由于市场、渠道以及费用等问题,保险公司或保险资管公司往往在实际项目中占据主导,信托公司则通过委托投资顾问的形式让渡全部或部分主动管理责任。

因此,“假自主、真通道”的操作长期游走于监管灰色地带。

本次信保新规对禁止通道进行了明确及细化,不仅要求信托合同中明确约定权责义务,完善了主动管理责任内容,同时还明确了投资顾问的定位,彻底将“假自主”模式圈入红线。

02

不得投资单一信托

在38号文的基础上,信保新规明确了对“单一信托”应采实质理解。而之前实务中,为满足集合信托必须有两个以上委托人的要求而较多采用的以下2种模式,将会被禁止:

01

计划分期发行,实际只发一期,一期仅由一个委托人认购。从单期看,这种模式并不满足集合资金信托的人数要求,存在“假集合”之嫌。

02

任一产品的全部委托人均为同一集团多个保险子公司。从资金来源看,此种模式募集的资金源于同一个集团,亦存在“假集合”之嫌。信保新规仅对非AAA的集合资金信托提出了同一保险公司及同一集团的投资比例限制,但对于AAA产品并无此要求。

信保新规从产品实收信托规模的角度重新设定投资比例,一方面解决了集中度问题,另一方面也确保了每次募集均存在两个以上(含两个)委托人,且对于除AAA集合资金信托之外的产品,在募集资金来源上也对于全部来自同一集团及其关联方的资金按产品实收规模提供提出了比例限制要求情形。

03

不得投资劣后

不同于之前38号文将投资结构化的劣后级属于事后报告的要求,此次信保新规明确禁止险资投资劣后级受益权。并且,我们理解从穿透监管的角度来看,前述不得投资劣后级的监管要求,同样适用于所投信托产品的嵌套投资的下层资产管理产品。

04

不得投资明令禁止的行业或产业

相比原38号文规定,信保新规在禁止投资的产业范围内增加了“监管部门”的要求,并首次明确要求融资主体对资金的合规使用作出承诺。

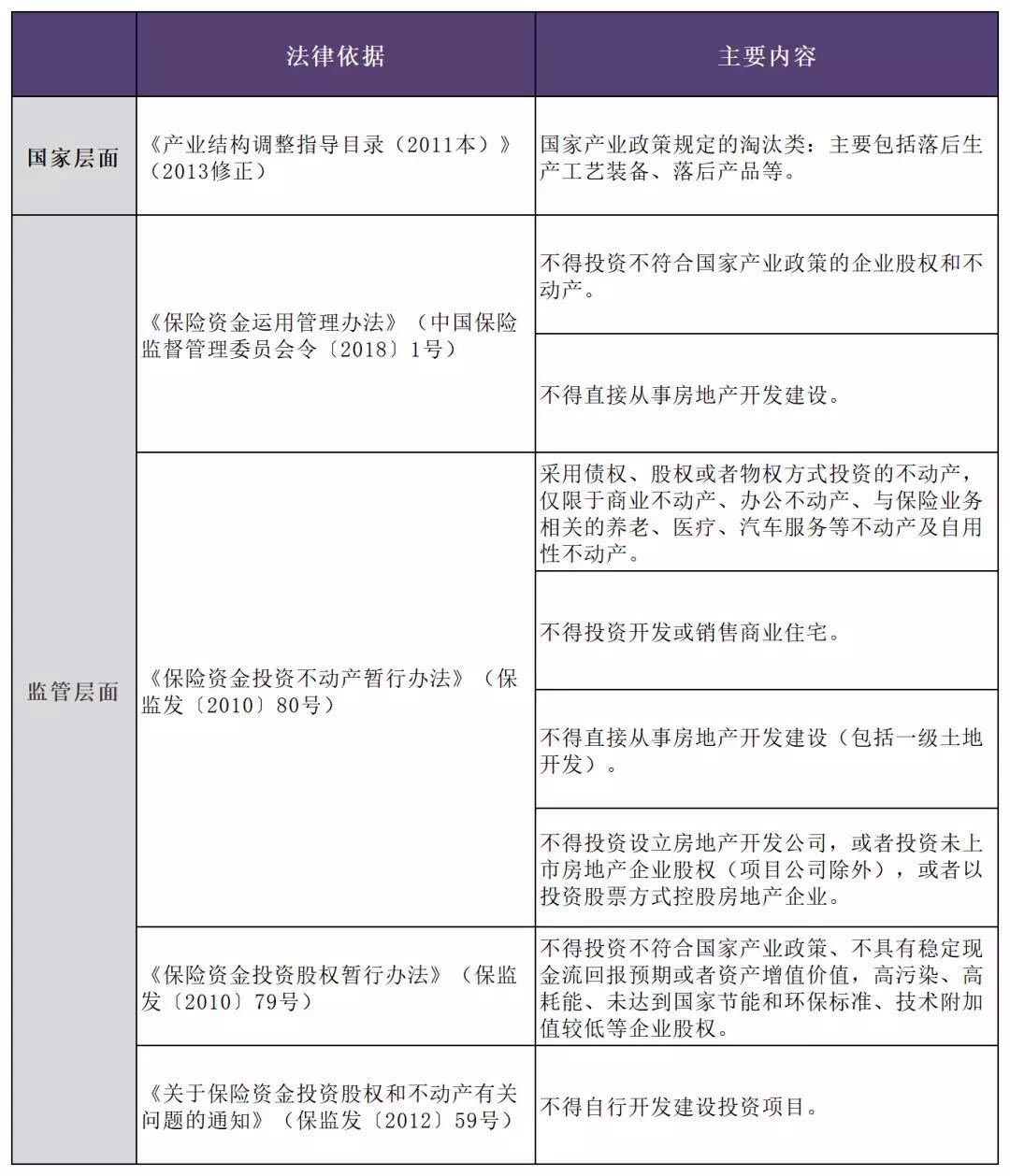

经梳理,目前属于国家及原保监会明令禁止投资的行业或产业主要如下:

05

信用评级不得低于AA级

对比38号文,信保新规将非标准化债权类集合信托的评级要求由“A级”提高至“AA级”。这是和原保监会《关于印发<保险资金投资不动产暂行办法>的通知》(保监发〔2010〕80号)规定的“不动产相关金融产品属于固定收益类的,应当具有中国保监会认可的国内信用评级机构评定的AA级或者相当于AA级以上的长期信用级别”相统一。

06

不得利益输送和违规关联交易

信保新规出台前夕,银保监会颁布了《关于开展“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作的通知》(银保监发〔2019〕23号,以下简称“23号文”),将保险机构是否存在“关联交易管理制度不健全,未严格落实关联交易管理制度”“违规进行关联交易”现象,以及信托公司是否存在“通过关联交易向股东或实际控制人进行不当利益输送”现象纳入2019年非银行领域整治工作要点。

信保新规设置此条红线,系对近期政策精神的重申。

07

金融机构不得提供担保承诺

《资管新规》明确规定,“金融机构不得为资产管理产品投资的非标准化债权类资产或者股权类资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保、回购等代为承担风险的承诺。”本次信保新规将《资管新规》中的相关内容落实在信用增级条款中,提升了信保新规的完整性。

二

实务中的6条“灰色地带”

01

禁劣后,投资夹层如何认定

信保新规明确将投资劣后级受益权纳入监管红线,但今后如何认定投资夹层(中间级)的效力,在实务中尚存在争议。

一种观点认为,中间级受益权在顺位上劣后于优先级受益权,宜作为“劣后级受益权”圈入红线。

另一种观点认为,“中间级”和“劣后级”系两个彼此独立的概念,应比照适用《资管新规》规定“分级私募产品应当根据所投资资产的风险程度设定分级比例(优先级份额/劣后级份额,中间级份额计入优先级份额)”以及证监会在《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》(中国证券监督管理委员会公告〔2016〕13号)的规定“结构化资产管理计划若存在中间级份额,应当在计算杠杆倍数时计入优先级份额”。

本次信保新规未明确禁止险资投资中间级受益权,且监管部门亦未对“夹层”或“中间级”份额作出规定。

因此,对于夹层的认定,仍然没有在信保新规中予以解决,换而言之,我们可否理解为,在具体信托产品的劣后比重已明显满足资金配比要求的前提下,险资投资夹层结构仍有生存空间?

02

设门槛,“重大处罚”怎么判断

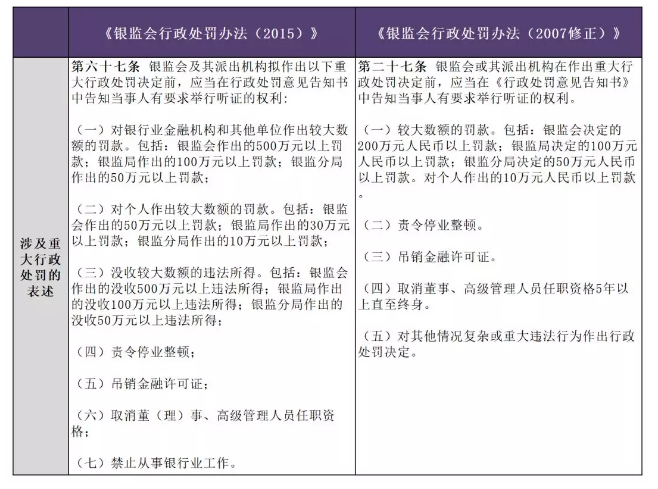

本次信保新规并未明确定义何谓“监管机构重大行政处罚”。我们对原银监会2007年和2015年出台的《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》相关条款进行了对比。

从上述对比可见,2007版对重大行政处罚的情形做了明确列举,有且仅有5种。而2015版的表述则改为“作出以下重大行政处罚决定前,应当……”,也就是并不能直接推导出所有重大行政处罚的情况。

因此,完全仅仅把2015年办法所罗列的七种情形作为重大行政处罚是否偏于乐观?同时,何为重大刑事案件?这也同样是一个“重大”的灰色地带。

03

限投向,“套壳融资”何去何从

碍于保险资金不得投资于住宅项目以及信托投资房地产项目的“四三二”条件的限制,为解决房企迫切的前融资金需求,信托公司往往会进行“套壳融资”。

具体而言,信托公司先选定一个符合“四三二”条件的项目作为合规壳通过合规壳将所募集的资金以企业往来款的形式流向那些不满足“四三二”条件或者有可能非商业地产类的项目。

着力打击地产前融业务的23号文出台后,此前游走于灰色地带的“股+债”、“股权+次级债”、特定资产收益权、应收账款融资等模式被悉数禁止,但“套壳融资”并未直接列入整治黑名单。这是否意味着“套壳融资”仍有操作空间?

当然,本次信保新规首次从规范用款的角度要求融资主体对资金的合规使用作出承诺,预示着今后“套壳融资”模式将越来越难以开展。但融资主体的承诺能够多大程度的影响到项目的合规性审核?这又是一个“先有鸡还是先有蛋”的问题了。

04

管交易,如何明确规制主体

信保新规在第十一条表述中并未明确利益输送和违规关联交易的规制主体。我们通过梳理此前文件中类似条款的规定,从体系解释的角度得出以下结论:

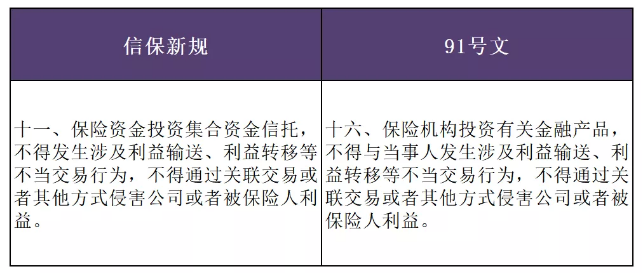

首先,经对比信保新规与表述内容最为相近的91号文,此次规制的是“保险机构”与“当事人”之间的利益输送,以及“保险机构”违规关联交易的行为。

同时,结合基础资产所属融资主体与保险机构存在关联关系亦须向银保监会报告的规定分析,此处“当事人”应采用广义解释,而不能根据《信托法》规定,限于委托人、受托人与受益人。

因此,信保新规规制的利益输送系指发生于保险机构与信托公司、保险机构与融资主体,以及保险机构与保险机构之间的不当交易行为。

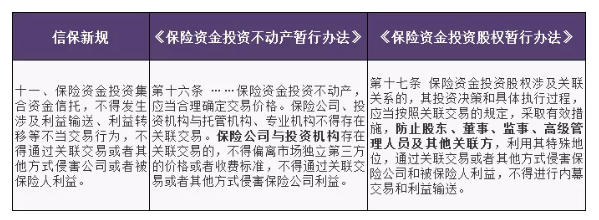

其次,经对比信保新规与保险资金投资股权及不动产的相关监管规定,此处关联交易系发生于保险机构(及其股东、董监高及关联方)与投资机构之间。

又根据《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》规定,“保险公司投资或委托投资于金融产品,底层基础资产包含保险公司或保险资产管理公司的关联方资产的,构成关联交易”。

因此,信保新规所指违规关联交易系发生于保险机构(及其股东、董监高及关联方)与投资机构之间、保险机构(及其股东、董监高及关联方)与基础资产所属融资主体之间的交易。

05

禁单一,“多账户”模式能否执行

在上文论述的第二条红线中,信保新规明确禁止保险资金投资单一信托。但在实操中,仍存在同一保险公司使用其名下的多个账户(包括多个独立账户的情形、或以自有保险资金账户+独立账户等情形)分别作为委托人投资集合信托计划的业务类型,且前述情形并没有在本次信保新规中明确予以禁止。

如实操中,保险机构以表内自有资金账户与表外资产管理专户的组合进行投资时,从委托人的构成看,保险机构在自有资金账户端属于一般委托人,在表外资产管理专户端属于资管产品的受托人,系一人分饰两角,一角是代表自己运用自有资金投资,一角是代表委托人运用受托资金投资,且该受托资金来源可能不限于保险资金。这样的模式是否受到禁止“单一”的限制?同样的,由于资金来源和资金性质的不同,这样的模式是否还受到信保新规第十条对保险公司在同一信托计划的投资比例限制?

06

执新规,“新老划断”尚需明确

本次信保新规实行“新老划断”,即保险机构投资分期发行产品的,剩余尚未发行的部分可以继续适用38号文;新增投资的集合资金信托按信保新规执行。但信托合同展期及变更如何适用“新老划断”的规定并未明确。

如有侵权,请联系我们删除

本文来源丨律新社